原発事故後の福島の現状に心を痛めた一人が友人に声をかけ、5人が集まり、ベルリンで初めて日本人による脱原発のデモを開催してから8年。2013年、デモなど自分たちで企画したことがない素人だったが、とにかく始めてみた。そして毎年少しずつ一緒にやってくれる人が増え、今では主要メンバーは10人以上になった。

今年は原発事故から10周年ということもあり、毎年行っているかざぐるまデモのほか、二つのオンライン講演会を企画した。去年の7月から毎月Zoomでミーティングをし、アイディアを出し合い、様々なことを協議して民主的に決定し、それぞれができることを引き受けて実施した。毎年このようなプロセスを、お互いを尊重しつつ、ともに取り組むSayonara Nukes Berlin(SNB)のメンバーたちはとても多様だ。

「SNBはXXが背後にいるのでは」「危険な団体?」

というようなことがネットでどこかに書かれていたらしい:)

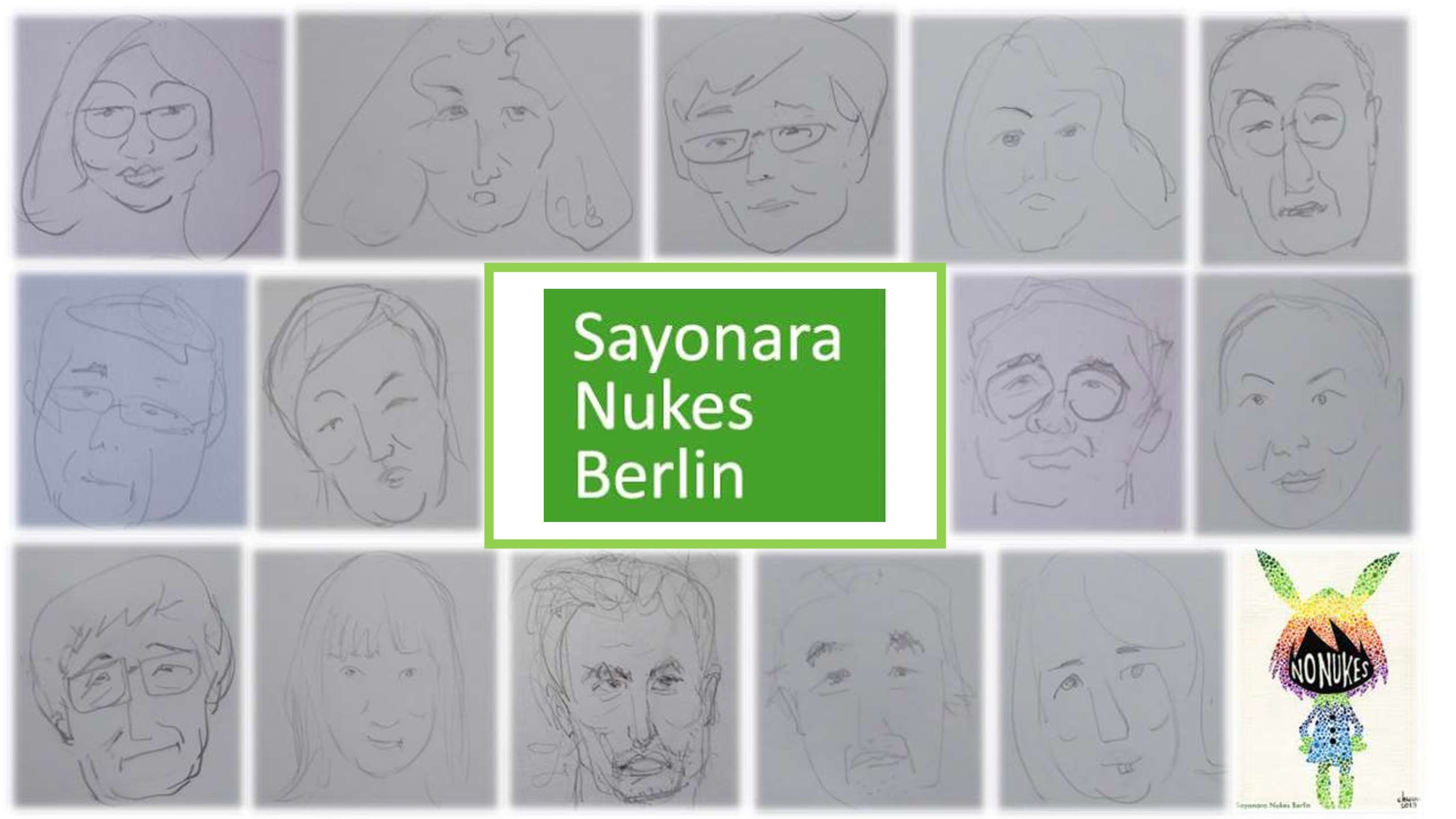

私たちは「子どもたちによりよい未来を残そう」という思いを共有している普通の市民ボランティアなのだけれど、そうか、どんな人間が集まってやっているのかあまり見えてこないのかも。ということで、今回はSNBのメンバーを紹介しようと思う。

RH – SNBの発起人。あらゆるジャンルの人たちとつながるネットワーキング力と、分け隔てない包容力で人の輪を広げてきた。料理上手な二児の母。

YK – プロのドイツ語翻訳者としての忙しい仕事の傍ら、原発や社会問題について、やる意義を見出せばボランティアで翻訳を引き受けるなど、こなす仕事量は半端でない。

AM – SNBのイベントのポスターやフライヤーのデザインを担当。ミーティングでは発言は控えめだが、彼女が意見を言うときは、短くピシッと的を射る。

ES – ソプラノ歌手で二児の母。会計担当。デモが近づくと、家族全員を動員し、かざぐるま製作で職人技を発揮する。作業も会計も太陽のように明朗にこなす。

IO – 育児で忙しくしているが、デモのビラ配りにかけてはSNBでピカいち。戦略的に配布場所を考えて配りまくるフットワークの持ち主。

MI – 美術家として長年ベルリンで活動。ポスターやフライヤーなど制作物のデザインについてアドバイスをくれる。温厚な人柄でSNBにとって暖炉のような存在。

SR – 子どもにかかわる仕事をする傍ら、イタリア人と3人組バンドを結成。アートの才能もあり、デモのポスターの原画描きや、ワークショップ系の企画も引き受けてくれる。

HY – ドイツ企業で活躍するプログラマー。SNBのウェブサイトなどテクニカル部門を担当。仕事の傍ら、数学を教える動画をボランティアで長年配信している。

MN – SNBのイベントのポスターやフライヤーのデザインを担当。常に冷静沈着、ボランティア活動でもプロフェッショナルさがキラリと光る。

HF – ベルリンの大学で教鞭を取っていた。東日本大震災をきっかけに立ち上げた東北を支援するNPOを運営するが、SNBでもドイツの団体との協議などを担当してくれている。

KGM – ダンサー・振付師。第一回目のデモからのメンバー。SNBのイベントでパフォーマンスを担当。ダンスを教える傍ら、自身のダンス作品でも原発や社会問題をテーマに取り組んでいる。

TK – ドイツ国内の大学で教鞭を取っていたが、定年後、執筆活動へ。長年学生と付き合ってきたせいか、メンバーのとっぴな意見も柔軟に受け止め面白がってくれる。

YM – 第一回目のデモからのメンバー。途中、国際協力の仕事でドイツを離れてブランクがあったが、再びドイツに戻りSNBの活動に復帰。英訳・書記担当。

MF – ジャーナリスト。メンバーではないが、第一回目のデモから協力してくれていて関わりは深い。ドイツの原発事情・エネルギー問題に精通。

No Nukes Usagi – SNBのマスコット。初めてデモを行った年、ベルリン在住のアーティストChuuuさんがボランティアでSNBのためにデザインしてくれた。レインボー色は、多様性を認め合う社会をイメージしている。

***

あるときミーティングで、市民グループとして脱原発を目指す活動をしているが、自分たちの実生活でもいろいろと実践することが大切だね、という話になった。そこで、みんなで『未来のために原発とさよなら ― 私たちにできる10のこと ―』と、メンバーが日頃どんなことをこころがけているかまとめてみた。それは次回のブログ記事で紹介したい。

かざぐるまデモに参加するなど、私たちの活動を応援してくださっていた永井潤子さんは、2022年4月4日に永眠されました。永井さんの歴史を残すことができ、去年インタビューしてよかったなと思っています。永井さん、ありがとう。

かざぐるまデモに参加するなど、私たちの活動を応援してくださっていた永井潤子さんは、2022年4月4日に永眠されました。永井さんの歴史を残すことができ、去年インタビューしてよかったなと思っています。永井さん、ありがとう。