Endlager-Symposium(核の遺産を背負うブラウンシュヴァイク地方最終処分場シンポジウム)報告

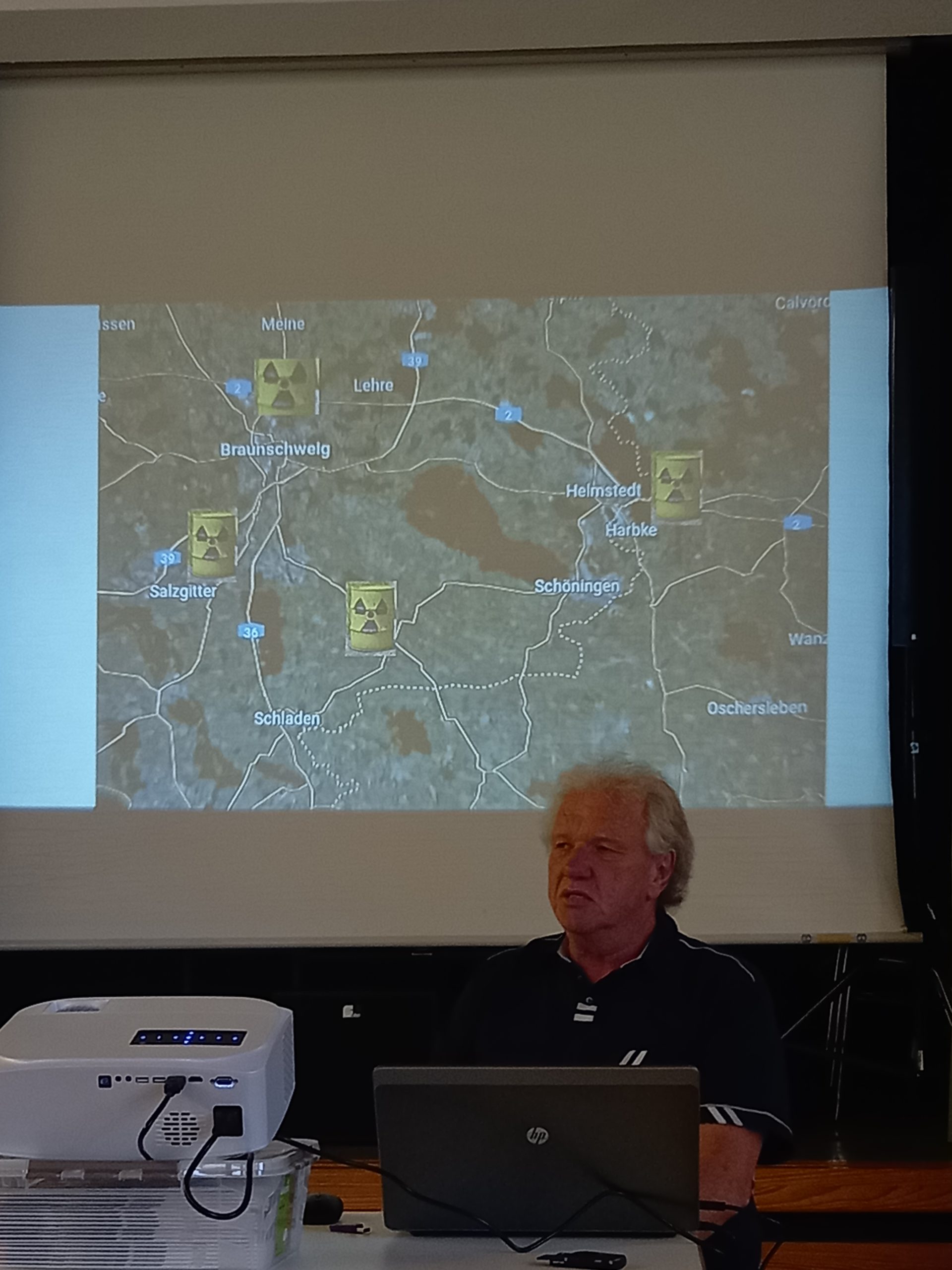

2024年6月16日から20日まで核の遺産を背負うブラウンシュヴァイク地方最終処分場シンポジウムが開催された。これはブラウンシュヴァイク地方でずっと原発・放射性廃棄物処分場問題をテーマに運動してきたプロテスタント教会グループのPaul Koch氏と、シュレスヴィヒ・ホールシュタイン州ハインリッヒ・ベル基金のMartin Kastraneck氏が中心となり、ブラウンシュヴァイク近郊に点在する中・低レベル放射性物質処分場を実際に巡り、放射性廃棄物最終処分のための連邦機関(Bundesgesellschaft für Endlagerung、以下BGEと略)の主張、進行状況報告を聞き、その土地で運動をしている市民グループたちが警鐘を鳴らしている問題点を聞こうという濃厚なプログラムだ。

具体的には、最終処分場候補や、かつて最終処分場とされたもののそれを撤回し、すでに存在する廃棄物を取り出さなければいけないことになっている処分場が抱えている問題だけに留まらず、「放射性廃棄物の処分」とはどういうことか、国はどういうコンセプトでどう進めているかBGEから直接話を聞くと同時に、市民グループはそれに対し何を不服とし問題視しているか、どんな運動をしているかを話してもらい、実際に問題の処分場にも足を運んで自分の目でも問題を捉え直すというプログラムだ。それぞれの処分場を訪ねて地下に潜ると何時間もかかるので、一日に一か所しか巡れないため、4泊5日に渡る大プログラムとなり、Koch氏が主に一人で計画準備設定をしてくれた。私の宿泊費はKoch氏が所属する教会でフクシマ原発事故以来彼らが続けている勉強会「ワーキングサークル・日本(Arbeitskreis Japan)」が負担すると提案していただいたため、こんな機会はめったにないとありがたく受け入れさせていただき、参加の運びとなった。。深謝。

ハードスケジュールのプログラムだったが、学ぶことばかりだった。これまで聞いてある程度知っているように思っていたドイツの処分場に関する知識も不十分だったことも実感した。またドイツに限らず、解決法がないままずっと夥しい量の放射性廃棄物をどんどん作り上げ、見えないところに押し込み(投げ捨て)、考えないようにしてきたツケが、世界各地でこのような形で噴き出ているのだという事実を改めて見直し、放射性廃棄物に対する考えも、処分という考え方、処分法についても熟考するいい機会となった。プログラムを追ってここに報告したい。

一日目夜:オープニングプログラム「放射性廃棄物処分の取組み方と問題点をあらゆる視点から考察する」

Koch氏、Kastraneck氏からの開催に関する挨拶後、BGEを代表してManuel Wilmanns氏がBGEの最終処分コンセプト、方針、計画について発表、アッセII(研究鉱山でここに1967年から1978年まで中・低レベル放射性廃棄物が処分されそのままになっている)周辺の環境市民グループを代表してEleonoreとWolfgang Bischoff夫妻がそれに対する意見、批判とアッセIIの状態についてデータを挙げながら考察を述べた。最後に私が日本の最終処分場探しに関する歴史、現在の状況、問題点などをパワーポイントファイルを使いながら簡単に説明し、最後は参加者が自由に意見を述べたり議論する場となった。

この最初のプログラムの会場となったのは、Koch氏が所属するSchöppenstedt市の教会(プロテスタント)教区集会場だ。この近くにAsse IIを始めとする、岩塩等のかつての鉱山坑内に中・低レベル放射性廃棄物を「処分」してきた処分場がまとまって存在しているため、放射性廃棄物による環境汚染や放射線障害の問題に関する市民の意識が長年高く、それで教会に属するKoch氏のような人たちも「放射線交流会」のような話し合いの場、意見交換の場、勉強会などを開いてきた。以前フランクフルトのレップ牧師が退職するまでおしどりマコ&ケンさんをドイツに毎年のように招いてくれていたころ、ベルリンの前後には必ずこのKoch氏に招かれておしどりさんたちがブラウンシュヴァイクに行っていたことを思い出す。ちなみに、この二人はKochさんに連れられて、Asse IIの坑内に見学しに行ったことがあるそうだ。

翌日の月曜にはAsse IIの坑内、火曜日にはMorslebenの坑内、そして水曜にはSchacht Konradの低・中放射性廃棄物最終処分場工事現場に見学に行くこともあり、そこの問題点を中心に「放射能廃棄物処分」というこれまでの歴史と経過そして予定されているこれからの行政の計画から復習することとなった。放射性廃棄物最終処分のための連邦機関(Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE)は連邦政府が運営する機関組織として6つの部門に分かれて放射性廃棄物最終処分に関する仕事を取り扱っている。その6つの分野とは:

- Endlager Schacht Konrad(唯一ドイツで現在許可が下りて建設工事が進んでいる中・低レベル放射性廃棄物最終処分場、もと鉱山)

- Endlager Morsleben(かつて最終処分場とされ、1971年から1998年の間に処分され中・低レベル放射性廃棄物が37000立方メートルすでにある)

- Schachtanlage Asse II(1967年から1978年までにここに処分されてしまった中・低レベル放射性廃棄物が約47000立方メートルあり、ドラム缶が塩水で錆びているような危険な状態の廃棄物を取り出して、水に溶けて陥没するかもしれない塩山を安定させなければならない)

- Bergwerk Gorleben(2020年になってやっと高レベル放射性廃棄物最終処分場候補リストから降ろされたゴアレーベンの塩ドームは、1977年から「最終処分予定地」として調査のための採掘が行われた。2021年にBGEはこのゴアレーベン鉱山を閉山することになっている。このすぐそばには中間貯蔵施設があり、ここにラアーグなどから戻された高レベル放射性廃棄物の入ったキャスクが保管されていて、この貯蔵施設の使用許可が2034年に切れるのでそれをどうするかについてもまだ未定なのだが、こちらの問題は放射性廃棄物中間処分のための連邦機関BGZ(Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung)が担当している。)

- 最終処分場サイト探索(サイト選定と日本語ではふつう訳されるが、実際は「探索」だ)

- 品質管理(最終処分用容器や最終処分場の運営・管理・制御方法に関する品質管理、認可など)

このBGEと日本で最終処分探しを担当している原子力発電環境整備機構(NUMO)との決定的な違いは、BGEが完全に連邦政府により資金が出され運営経営されている公共機関であるのに対し、NUMOは幹事に経済産業省のもと大臣官房付きだった人などが入っているものの、ほとんどは電力会社、日本原子力研究開発機構(JAEA)日本原燃から納付された拠出金・運用益によって賄われ、それらの関係者で運営されていることだ。

BGEは2016年7月に、それまでの放射線保護連邦庁 (BfS)内の最終処分部門とAsse運営会社と廃棄物最終処分場建設運営会社 (DBE)を統合し、ドイツの「原子力法」と改正された「最終処分サイト選定法」に基づいて設立され、現在約2300人の従業員がそれぞれの分野で従事しているという。透明性、公明性を強調するため、広報には力を入れていて、どの処分場サイトに行っても、どんな質問にも真摯に答えられるだけの知識専門情報を持ち合わせた広報担当者が詳しく案内・説明し、批判的な意見に対してもきちんと対応し議論しているのは気持ちがいい。もちろんだからといって、彼らの言っていることが必ずしも正しいわけではないし、批判の余地がないわけではなく、それを監視する情報や目も、市民が持ち続けなければならないことに変わりはない。

今回のシンポジウムでは、Asse IIとMorslebenの坑内(地下)、Schacht Konradの中・低レベル放射性廃棄物最終処分場の工事現場を見学してそれぞれの問題点を学び、さらにブラウンシュヴァイク市外で主に医療で使われる放射性医薬品を製造するEckert und Ziegler社の放射性廃棄物の処分問題についても話を聞くこととなった。

二日目:Asse II坑内見学

ドイツでは1960年代に原発計画が持ち上がった。ドイツ国内で原発による発電を始めたら、必ず排出されることになる高レベル放射性廃棄物については、その崩壊熱がある程度おさまってから、それを最終処分する場所がいずれ必要になることはわかっていた。1959年11月にモナコで放射性廃棄物処分に関する国際会議がIAEAとユネスコ共催で催されたが、ここで、これから原発が世界各地で増設されていくのを鑑み、排出も増える放射性廃棄物をどのように処分すべきかが話し合われた。32か国から約300人の科学者たちが集まって15年のそれまでの経験をもとに(つまり1944年からの経験)議論や講演を行った。特記すべきは、当時はまだ誰もが「原子燃料サイクル」を信じていたため「廃棄物」とは言わず「使用可能な資源」と言っていたそうである(日本ではそれをまだ相変わらず言い続けている)。この会議では、放射性物質は固体に固めるか容器に入れて密閉し、人工的または自然の地下の空洞に処分するのがいいという結論が出されたという。しかし、それぞれの土地・地方の地理的、地質的、天候的、水資源的等条件がことごとく異なるため、どこにも採用可能な統一の解決法をここで提示することはなかった。またここではまだソ連を除き、ほかの国々は海洋放棄という方法も完全に放棄しなかったとある。

これを受けてドイツでは、地質的条件から最適なのは塩山ドームだという議論が優勢になった。というのは、当時最終処分場として適しているとされてきた地質には大きく分けて3種類あり、それは岩塩(塩山)、粘土質岩、結晶質岩(花崗岩)である。それぞれに長所短所がある。例えば結晶質岩の例で花崗岩(Granite)が挙げられ、例えばフィンランドのオンカロに予定されている最終処分場は花崗岩の地質だが、花崗岩は極めて硬質であるのが長所だが、短所として脆性性(割れやすい)がある。粘土質岩は熱に強いが、水を含むと膨張するという短所がある。それと同様に岩塩は水に溶けるという短所があるものの、塩は放射性物質の遮蔽性能が高いとされている。

そこでドイツは、塩山や塩ドームが国内にいくつもあり、すでに坑道もあって採掘後の空洞があったため、ここを使うのが経済的にも安いし便利だと思われたのだった。まず第一に高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補として考えられたのが当時の西ドイツの東ドイツとの国境沿いにあったゴアレーベンの塩ドームだった。ただ、まだ技術的に解明しなければいけない問題があったため、放射性物質研究機関(GSF)が連邦政府の指示で、1965年にすでに採掘をやめていた塩山のAsse IIを買い上げ、研究鉱山という名前でここに「試しに」低・中レベルの放射性物質をドラム缶に入れたものを「保管」することにしたのだった。あくまでも「研究鉱山」という名で、GSFはゴアレーベンに高レベル放射性廃棄物最終処分場を造るための技術的科学的調査を行うという目的で、Asse IIを使用することにしたのだった。

すでに水が流れ込んでいるという問題は知られていたので、それを裁判で訴えた市民、環境団体がいたのにもかかわらず、Asse IIは「乾燥して」おり、「放射性廃棄物処分に適している」と宣言されてしまい、1972年当時の連邦科学省長官であるKlaus von Dohnanyiは「ほぼ百パーセントの確率で水が入り込むことはない」と言い放った。

Asseはこの近郊地下に広がる塩鉱山だが、IIという番号からも予想できるように、まずはAsse Iの坑道で1899年からカリ塩が採掘され始めた。しかしまもなく水が入り込んで塩が溶け始め、1921年にはこのAsse Iの坑道は完全に陥没してしまった。Asse IIIは1911年に掘り始められてからも塩水の流れが何度も見つかり、なかなか塩の採掘にたどり着かなかったそうだ。第一世界大戦後728メートルの深さまで掘られたのち、ここで採掘していたカリ塩の需要が少なくなったこともあり、閉山された。今はここもほぼ陥没状態に近いと言われている。残ったAsse IIは1906年から1908年の間に765メートルの深さまで掘られ、そこから坑道が作られていった。ここでは主に岩塩が採掘されていったが、いくつもの深さと水平の長さに空洞に岩塩が削られていったのである。1964年に採掘が終了され、一部の空洞は埋められたという話だが、結局合計300万立方メートルもの空洞が残されたことになる。

訪問者センターに入り、BGEの広報担当の人から最初のレクチャーを受ける場所にAsse IIの模型があるが、ここを見るとわかるように、坑内は地下に作られた大規模な高層ビルのように、何層にも長い坑道が掘られて「スイスチーズの穴」のようだとも言われている。(写真参照)

Asse IIには1965年から1978年まで、約126,000ものドラム缶に入れられた中・低レベル放射性および化学毒性物質の廃棄物がここに処分された。最初は縦、または横に寝かしてきちんと並べられていたのが、1971年からは地下の穴奥深くにただごろごろと投げ落とされて放棄されていたことが知られており(動画にもその様子が残っている。写真参照)、そこに水が出始めてドラム缶の蓋や容器が塩水で錆び出し、放射能が漏れ始めて怖い状態になっているため、これをどうして取り出して安全に処分し直すかが最大の課題となって いる。

この無秩序な処分はなにより「時間の節約」のためでもあったが、労働者の放射線保護のためになるべく放射線に近づく時間を短縮するためでもあったということで、それだけ「後日これをまた回収する」などということは予定に入っていなかったことがわかる。ここに放棄された廃棄物には、約25000のドラム缶に分散されて28㎏分のプルトニウム、102トンのウラン、500㎏のヒ素が含まれているそうだ。

さらに、これらドラム缶はいくら中・低レベルといっても放射線を放出する廃棄物を入れる容器としては、輸送のためにしか適していないもので、放射性遮蔽が長期にできる貯蔵のために設計されたものではもちろんなかった。さらに、ドラム缶を無防備に下の方に投げ入れたため、それで凹凸が生じたり、傷がつくなどの損傷があるという。考えれば考えるほど恐ろしい状態でドラム缶が水で溶け始めている岩塩の地の底に埋まっているわけだ。

1978年にAsse IIでの処分は終了されたが、いわゆる「研究」は続けられ、同時にあらたな「湿った壁」もいくつも発見されていった。1988年からは地下水がこの塩山に入り込んでいることがわかっており、将来放射性廃棄物が流れ出して地表面にも出てくる可能性がある、または地下水を汚染する可能性があると、恐れられている。水が浸み出しているところでは、丈夫なビニールシートを張ってそこで集水するようになっており、それをまとめてポンプで地上に汲み上げている。塩山が水によって地形を変え「動く」「変形する」ことでこのビニールシートが水平に保てず、窪みや凹みができてしまうなどの問題が生じていたが、ここでは今年4月からさらに予想外の新問題が生じている。

このシートのある658メートルの深さのところでは、長年 測ったように毎時10立方メートルの水が入り込んでいた。それが4月になって急に変わってしまったのだ。この深さでの浸水が急激に減少し、725mの深さのレベルでの浸水が増えた。1時間に40リットルの水しか届いていない。400リットルではなく、40リットルだ。3センチの厚さのシートで浸み出てくる水を集めてはタンクに入れ、それをまた地上にポンプで汲み上げてきた。水は今もどこかで流れ続けているはずなのに、それがここまで全部届かなくなっているのだ。今のところ毎日2000リットルから3000リットルの水がどこかで「消えて」いることになる。塩は水で溶けるので、これでいくと水が浸みていけばいくほど、塩山の安定性がさらに失われていくことになる。Asseはこれまでも時間との競争だったが、その度合いがさらに激しくなってしまったことになる。これで、その「消えた」水探しという課題が一つ加わってしまったわけだ。廃棄物は2033年に回収することになっているのに、もしその前に塩山が溶け落ちてしまったらどうするのか?

BGEの最大の課題は、このAsse IIに詰め込まれた廃棄物の入ったドラム缶をどのようにして「回収する」かだが、同時に空洞となった場所を、塩を混ぜた特殊セメントで埋めて、脆弱になっている塩山全体を安定させていく、という作業もしていかなければならない(それにしても巨大な空洞があれだけあるのだから気の遠くなるような話である)。廃棄物の取り出しは2033年開始と予定されているものの、それもあまり現実的な計画ではない。

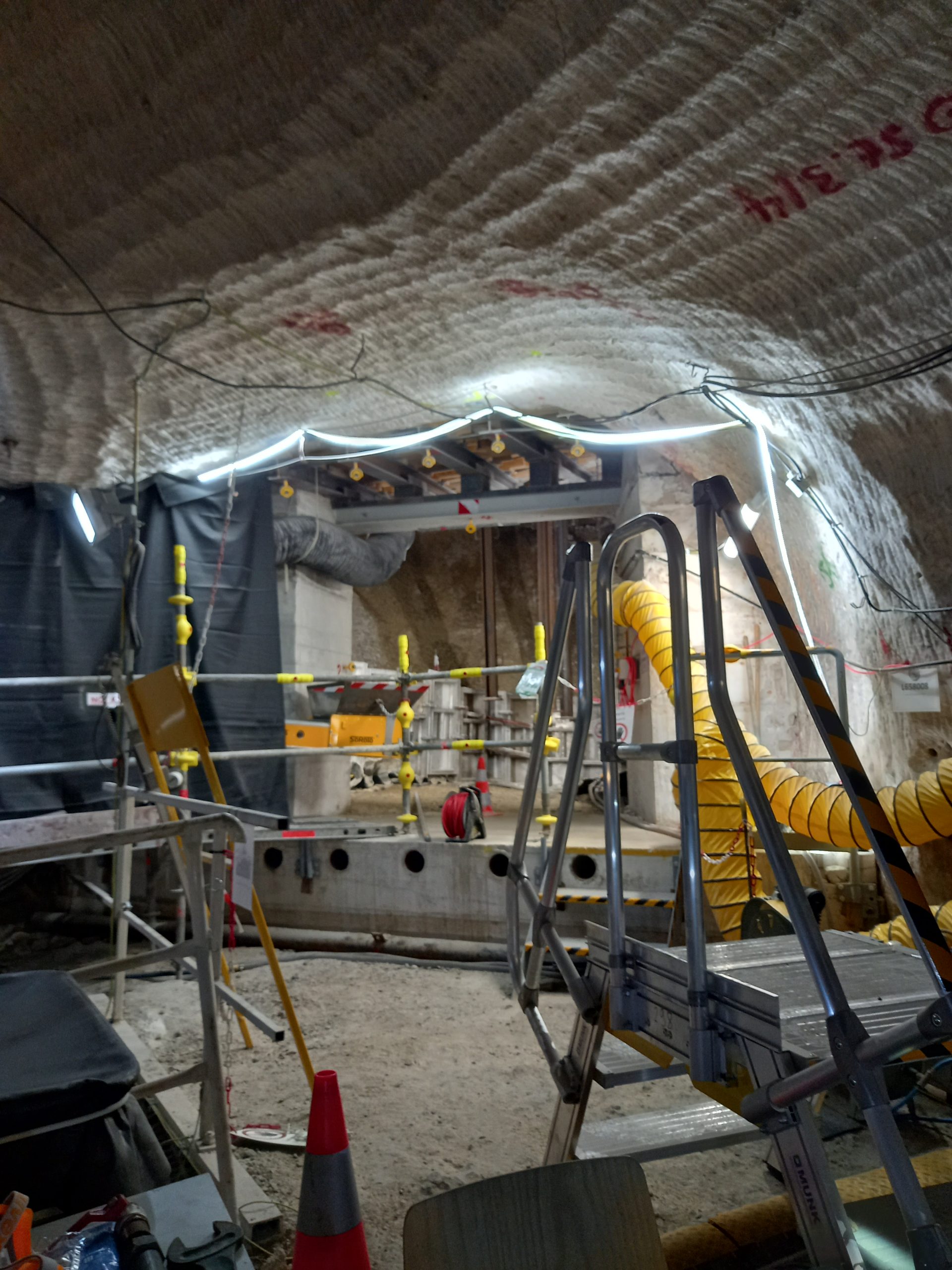

鉱山というのはどこもそうだが、まず坑道に入る地下の立坑(エレベーターのような乗り物)に、作業員も工具、大規模な機械も作業車もすべて載せて運ばなければならない。大きな機械や車は、分解して運び、地下でまた組み立てて使えるようにするのだ。また、地面の下を何百メートルといった深さまで掘り下げて作られた坑道なので、常に空気を下に送り込み、また送り戻して循環していなければならない。地下採掘の鉱山では最初に坑口を開け、そこから必要な深さまでボーリングして立坑を使って人も物も工具もすべて運ぶので、それが地上に戻る唯一の手段である。万が一電気が使えなくなってこの立坑のエレベーターも止まり、空調も止まった場合、緊急時用電源を使えるようにしてそれが復活するまで最大1時間ほどかかることが想定されるため、下に行く人間はすべて5キロの酸素を担いでいくことが義務付けられている。これに作業服と作業用靴、ヘルメットと大きな懐中電灯を渡されて(一番小さいサイズを借りたが私にはそれでもすべてぶかぶかで動きにくかったが)さらに5キロもの酸素を担いで歩かなければならず、大変だった。ちなみに坑道は広く、迷子になりそうな迷路のような暗いトンネルが広がっているので、実際に自分の足で歩いたのはわずかな距離だけで、ほとんどは地下に備えてあるヴァンやジープなどの車で移動した。ガイドの人はよくあんな暗い、どこも同じようなトンネルの中でオリエンテーションがつくなぁ、と感心した。

Asse IIは地下の坑道は30度以上で湿度が高く、日本の夏のようだ。それで下着からシャツ、ジャケット、ズボンにヘルメットと着させられて汗を掻くが、地上に無事戻ると気持ちよいシャワーが待っている。下着まで脱いでここのものを着なければならないのかと思ったが、汗を掻くと、最後にすべてそれを脱いで汗を掻いていない自分の元の下着に戻れたことが嬉しかったので、意味はあった。その代わり、あんなに大きなぶかぶかのパンツを履くのはずり落ちそうで、気持ちが悪かった。BGEはこのAsse IIにかつて回収を前提として考えないで表向き「試験的」とだけいいながら合計約4万7,000m3の放射性廃棄物を処分してしまったことは「過ちだった」と認めているものの、BGEは2016年に作られたばかりの機関なので、自分たちがやったことではないから我々の責任ではない、というスタンスで、これからの計画、コンセプトを自信をもって宣伝している。それでも、すでにひどい状態になって置かれている廃棄物のほか、その周囲で汚染されてしまった岩塩や塩水などを含めて「回収」しなければならないことに変わりはなく、その量はほぼ10万立方メートルになると言われている。それを取り出すために、既存の塩山の東側に新しく立坑を建設し、回収用の坑道も建設する計画であること、そして回収は2033年に開始するというのが今の計画だが(それが実現できるというのを裏付ける具体的なデータはまだ上がっていない、これも市民グループの批判の対象である)、実際に回収作業が開始されるとして、それを地上に搬出したら、それをどうするか、についても問題が大きく横たわっている。

ドラム缶に入れられた廃棄物の状態も何がどのように入っているかその詳しい情報も把握できていない(過去に、内容物がまったく間違って書かれたままのラベリングがあったことも見つかっている)ので、取り出した廃棄物をどこかにしっかり処理する前に(もちろん、その行先はまだ決まっていない。現在唯一中・低レベル放射性廃棄物最終処分場として決定され建設工事が始められているSchacht KonradにはAsse IIから回収された廃棄物は入らないことは決まっている)、中身を取り出し、調べ、特性評価(Charakaterization)し、再び「正しく処分」できるようコンディショニングしなければならない。BGEはそれを放射線防護の観点から移動距離を最小限にするために、Asse II東側に作る予定の立杭そばで行い、回収し特性評価し正しくコンディショニングされた廃棄物が新しくどこかに中・低レベル放射性廃棄物最終処分場が建設されて操業を開始し、処分が開始できるまで、そこに中間貯蔵施設を併設して貯蔵しようと計画している。

近郊の住民たちが一番懸念しているのは、ここである。投げ込まれ、放り出されたまま溶けだした塩水でどうなっているかはっきりわからないような恐ろしい状態にある放射性廃棄物を一刻も早く取り出し、それ以上放射能汚染が広 がらないようにしなければならないことは言うまでもない。しかし、なぜ廃棄物を取り出したら、それをその場で(しかも地上で)開き、何が入っていてどの程度の汚染でどのような状態かという特性評価をし、コンディショニングしなければならないのか。さらに最終処分場が見つかるまで、危険な廃棄物をなぜまたAsse IIの地上で保管しなければならないのか、ということである。なぜなら、そのためには3万平方メートルもの面積に新しく放射性廃棄物を取り扱う、高さ25メートルほどの施設を建設すると計画されているが、Asse IIから2 km以内にはRemlingen、Mönchevahlberg、Klein Vahlberg、Groß Vahlbergなどと、すぐ近郊に普通に住民が暮らす村が点在しており、小学校や幼稚園まである。放射線防護の観点から見れば住民の住む地区から最低4kmは離れているべきだし、しかもすでにAsse IやAsse IIIは陥没してしまったくらいで、Asse IIにも地下水が入り込んでいる場所があり、地盤が安定していないとわかっているところに、それも地上に放射性廃棄物を扱う施設を作り、さらにいつまでのことかわからない中間貯蔵施設をつくるというのはとんでもない、というのが市民の言い分だ。せっかくAsse IIから「危険な廃棄物」を取り出しても、それが「地上」で蓋を開けられ、特性評価し、コンディショニングしなおすという作業をすれば、放射能が空間に放出されることは必然となる。それをどうして住民がそんな近くにいる、しかも地盤がそれほど悪い場所で行わなければならないのか? 単に経済的な理由でそこを選んでいるだけではないか、本当に放射線防護、環境への遮蔽と生命の安全確保を考えれば、そんなところにそんな施設をつくることなどできないはずだ、というそういう主張で、もっともである。彼らに言わせれば、「適した場所までの回収した廃棄物輸送を可能にする設備」さえ作ればいいはずで、これなら設備としての規模も圧倒的に小さいし、周囲環境への放射性物質放出の危険もずっと少なくなる、としている。

BGEは、なぜそこにそういう施設を作らなければならないのかという問いかけに対し、かつてAsse IIを「処分するのに適切」と決めつけたのと同様の独断で、「ここの地盤は基本的に安定しており、この施設建設に適している」と説明しているのみだ。「一番安全で適した場所」をゼロから探すのではなくて、「ここにあるものを苦労して取り出すのだから、ここで特性評価やコンディショニング(詰め替え)もしてしまおう、どこかにいつか最終処分場ができるまで、回収した廃棄物はついでにここで中間貯蔵するのが経済的だし手っ取り早い」という考えが見え見えなのだ。これでは、今BGEですら間違っていたと認めている「大きい空洞があるからそこに核のゴミを入れてしまうのが経済的で便利」という立場からほとんど変わっていないことになる。「そこにゴミがあるから、そこで特性評価もゴミの詰め替えもしてしまおう、最終的な処分場がみつかるまで、そこに置いたままにするのが都合がいい」といっているわけだからだ。

地元の市民たちは、BGEの強硬な進め方、計画に反対し、市民が参画できる開かれた作業プロセスを望み、Begleitprozess(市民参画プロセス)を作ったが、それは結局失敗に終わった。決裂の最大の原因を作ったのは、この特性評価・コンディショニングのための設備と中間貯蔵施設をこのAsse IIの東側に作ろうという計画を一切見直そうとしないBGEと市民たちが議論できなくなったことだという。BGEがオープンな議論を形ばかりで本気でせず、ちゃんとした意見交換、調整、共同の決議などをすることができなかったからで、それがさらに市民たちの懐疑感を増長し、対等な意見交換が不可能な状態を作り出してしまった。

廃棄物は危険な状態にあるから、もちろん一刻も早く取り出すべきなのだが、実際に廃棄物を取り出してしまったら、それをどうしていくかについてはっきりしたコンセプトが確立していなければ、なにしろあらゆる種類とレベルの危険な状態にあるドラム缶にあらゆる種類とレベルの危険な廃棄物が入っているので、「とにかく取り出してしまおう」では危ない、そのことを市民グループは指摘しているのに、それに対する真っ当な議論が行われないのだ。具体的な疑問、例えば湿ってしまった廃棄物はその場で乾燥させるのか? その場合は乾燥時に放射性の蒸気が排出されることになるが、それをどのように外気から遮蔽すべきか?ということを、周辺に住む住民たちは考えざるを得ない。放射線防護の観点から言えば、大体そんな危ないゴミが地下に埋め込まれていて、塩が溶け始めて地下水や外気にどう漏れ出すかわからない、という処分場のそんなそばに住民が住んで普通の暮らしを営んでいるということこそ、あってはならないはずだ。

というわけで、BGEの計画に市民グループが断固として反対しなければならない理由があり、BGEがその異議に対し協議し一緒に最善の解決策を追求するのではなく、結局は自分たちのコンセプトをただ押し付けようとしていることに対しても、彼らはNOと言い続ける以外にないという状態が続いているのである。

Asse II近郊の村Remlingenには測定所がある。https://www.transens.de/buergermessstelle

これは、チェルノブイリ事故やフクシマ事故後のように、原発事故が起きてから食品、土壌、空気などの汚染の危険が実際にあって各地に作られた市民測定所とは異なり、Asse IIにかつて処分され、それが塩水で錆びたり溶けだしたりして放射能汚染の危険が報じられているこの土地で、自分たちの環境を心配する市民たちのために独立した測定所を作り、それをいずれは、市民がボランティアでそれを続けていけるようにするのを助けようという目的で、ハノーファーのライプニッツ大学の放射線生態学・放射線保護研究所研究員のWolfgang Schulz氏がTRANSENSというプロジェクトの枠内で実験的にここに設立したものである。彼はだからハノーファー大学の研究員として給料を得ながらここの仕事をしてきた。周辺環境の放射線測定に関する知識、データをここに集め、測定方法や必要な知識を近郊の学校などで生徒や一般市民に教えるという活動をしながら、市民が持ち込む土壌や水などのサンプルの測定をしてきた。

ここには鉛の容器を装備した超高純度ゲルマニウムガンマ検出器、ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器、携帯用ガイガーカウンターなどがある。ちなみにKoch氏はすでに自宅の庭の土をサンプルとしてここに持ち込み、土壌の放射性物質検出をしてもらったそうである。ここではチェルノブイリか、または世界各地での核実験の際に飛散した核物質と見られるものが分析できたそうだ。先日は、近郊の市民グループとの協力で、Asse II近くの池の水のトリチウム検査、やはりAsse II近くで伐採された木の樹皮の炭素14検査が行われたという(結果は前述のサイトで公表されている)。

Schulz氏は、このプロジェクトが終了し、彼が測定所での作業をやめるまでに、この測定所を引き継いでやっていく意思のあるボランティア市民を育てたかったのだが、残念ながら見つからないため、このプロジェクトが今年いっぱいで終了すると測定所自体を引き上げることになるだろうと語っていた。本来なら、2033年に問題のあるAsse IIの廃棄物を取り出す作業が本当に始まってから、またはこれから汚染が広がりその影響が環境に漏れ出すことを懸念して、これからこそ独立した測定所がこの地にあることが大切なはずだが、やはり運動している市民もそこまで余裕がない人が多いのだろう。これだけノウハウをきちんと教えてくれる専門家がいて、測定器も揃っているのに残念なことである。

三日目:Morsleben見学

Morslebenはカリ岩塩鉱山で、かつての東ドイツが中・低レベル放射性廃棄物最終処分場と設定した場所で、約480mの深さの地下にある坑道におよそ37000㎥の中・低レベル放射性廃棄物が1971年からドイツ再統一となる1998年まで、ここに処分された。使用済み核燃料(高レベル放射性)はソ連へと運ばれることになっていたので、ここには中・低レベル放射性廃棄物だけを東ドイツ国内で処分することになっていた。無期限の最終処分場としての運営認可が東ドイツ政府から下されたのが1986年。

もともとMorslebenは第二次世界大戦中に、ナチス政府の命令で収容所の捕虜たちをここに連れ込み、日の目を見ないところで強制労働させて戦闘機部品や弾薬を製造させた場所だという。戦後、59年から82年まで東ドイツはまずMorslebenの最初の坑口地下Marieで大規模な養鶏場を運営していて、その後毒性の強い廃棄物をここに処分するようになったという。養鶏場の運営で出た大量の糞が地下に残っていたそうだ。東ドイツ時代にここには、放射性廃棄物以外にも約2万のドラム缶に入った高度の毒性の廃棄物がここに処分されたが、これらは1996年に回収されたそうだ。1969年に塩の採掘は終了されている。

西ドイツで1973年に高レベル放射性廃棄物最終処分場サイトを見つけなければいけないということになったとき、当時はまさに冷戦時代の真っただ中にあり、東ドイツが西ドイツのニーダーザクセン州との国境沿いにあるMorslebenに最終処分場を作るつもりなら、西ドイツ側でもニーダーザクセン州の東ドイツとの国境沿いに処分場を見つけてやれ、という政治的判断によりゴアレーベンに白羽の矢が立ったのだ、と言われている。東ドイツがその気なら、同じことを西ドイツでも仕返ししてやれ、ということだったらしい。

ドイツ再統一後、このもと東ドイツの最終処分場Morslebenにも水が入り込む危険性が何人もの専門家により指摘されていたにもかかわらず、1990年代の連邦環境相(はじめはクラウス・テプファー〈CDUの連邦環境大臣からその後国連環境計画事務局長になり、「環境」を一番に考えるCDUの良心、緑寄りの政治家とすら言われた〉、のちはアンゲラ・メルケル〈のちに首相となるが、再統一後は当時のコール首相に買われて環境相に抜擢された〉)は、このMorslebenをそのまま最終処分場として使用できると変更しようとしなかった。というのは、ここにすでに「処分」されている廃棄物をそのまま保管する方が、取り出すよりずっと費用が安いことが計算で出たからである。

ドイツ再統一後、連邦政府は東ドイツの「処分認可」をまず十年に制限して有効と認めることにしたが、その十年が切れたら、西ドイツで作られていた原子法に基づいた基準で新しく認可を与えることが必要になり、それはおそらく不可能だろうということは明らかだった。それでも94年から98年までに新たに放射性廃棄物がここに、約22,320㎥ももたらされた(合計でアルファ線0.08テラベクレル、ベータおよガンマ線は91テラベクレル)。当時のメルケル環境相は原子法の「例外」を初めて作り、Morsleben最終処分場の東ドイツ政府による認可を、経済的観点から鑑み、東ドイツで有効だった認可のための条件を(西ドイツでの法に従えば認可されないはずなのに)さらに適用すると決定したが、環境団体BUNDがそれを法違反だとして訴え、マクデブルク裁判所が1998年9月にその訴えを認める決定を下した。これにより、正しく法に則った認可決定がなされるまでは、それ以上の廃棄物処分は許可されないこととなった。完全にここでの最終処分を正式に放棄することになったのは、2001年になってからである。

1998年9月以来新しい廃棄物は持ち込まれていないが、塩山坑内の倒壊の危険が強くなったため、Morslebenは安定させるための工事などが余儀なくされる。この処分場のデコミッショニングには22億ユーロがかかると見積もられている。この任を負っているのがBGEである。デコミッショニングの完全なコンセプトがまだ公開されていないことが市民運動家たちからずっと指摘されてきており、コミッショニングの認可もまだ下りていない。最終処分場のデコミッショニングとは、廃棄物をそのままに、それが環境に漏れ出すことのないように遮蔽した状態で、完全に閉鎖し、そのまま誰もまた開くことができないように封鎖するということである。

塩山の空洞を廃棄物が入ったまま安定化し、閉じ込めるため、ここでとれるカリ塩を40%分混ぜたセメント、石灰、砂、塩水によるコンクリートで固めるという作業を進めているが、それについてもまだ実験的な段階が多い。2005年からデコミッショニングの認可に必要な書類・データ準備が進められている。処分場をデコミッショニングするということ

は、閉じ込めたところに水が入り込んだり、汚染が拡散したりすることなどがないという長期の安全確認を、日々刻々と進む技術に合わせて調整しながら、証明しなければならないので、認可に必要とされるデータもどんどん増えるらしい。それらをすべて揃えられるのが2026年だと言われている。

地下で廃棄物が入った坑道を完全に遮蔽する作業、鉱山を塩の入ったコンクリートで完全に埋める作業、Morslebenの最初のピットMarieとBartenslebenを完全に封鎖する作業という3つが主作業だ。一度デコミッショニングしたら、それからあとはメンテナンスフリーでなければいけない。デコミッショニング後も水の侵入を100%防ぐことはできない可能性が残るので、それで地下に、廃棄物の入った空洞を埋めてからも、それをさらに遮蔽する建物を作って、環境に放射線汚染が広がらないようにする、という設計なのだそうだ。認可が無事に下りれば、デコミッショニングまで約15年から20年の年数がかかるとBGEは言っている。

このMorslebenの近郊Helmstedtという村の住民でずっと環境への影響を懸念し運動をしてきた市民の一人がAndreas Fox氏だが、彼はかつて、Morslebenを最終処分場として認可されていることの撤回を求めて裁判を起こした市民の一人である。ドイツ再統一の際にすでに、ここMorslebenを最終処分場として西ドイツの原子法に則れば認可できる状態でなかったのに、あきらめずにだらだらと既成事実をいいことに現状追認し、長い間最終処分場としての使用続行を断念しなかっただけではない。ここでの最終処分を放棄してからも、放射線保護連邦局、そしてそこから派生して作られたBGEも、きちんと裏付けのある詳細のデコミッショニングのためのコンセプトを作成していない。2009年に提出され、2011年に説明された計画書は、連邦政府の廃棄物処分委員会ですら、当時の最先の科学的技術的水準で練り直してコンセプトを書き直せと求めたほどである。それを2018年までに提出するように言われたはずなのに、その期限がとっくに過ぎたのに、BGEは未だに求められた条件を満たすコンセプトを提出していないのである。

それに、ドイツ再統一後、連邦政府の責任において1994年から1998年の間に、Morslebenの東側にかなりの量の廃棄物が貯蔵されたのだが、ここは東ドイツの運営認可さえ受けていない場所である。それをマクデブルク裁判所ですら指摘したため、ここでの廃棄物処理が停止されることとなった。この東側の処分場としての利用が問題なのは、ここの地層がカリ塩でも岩塩でもなく、割れやすく、脆い硬石膏(Anhydrite)だからだ。後日、この硬石膏の空洞をコンクリートで固めて埋めようとする実験は、失敗に終わっている。今も新しい方法でこの硬石膏を遮蔽する実験が行われているが、それがうまくいくかどうかはまだわかっていない。そのようなことから、環境への影響を懸念する地元の市民運動家たちは、ラジウムが入っているドラム缶を回収すること、東側に処分されている放射性廃棄物はせめてすべて回収することを求めていると同時に、BGEに一刻も早く裏付けのある最新の技術と科学知識をもとに作られたデコミッショニングのコンセプトを提出するように求めているのである。

四日目:Schacht Konrad情報センター(これはSalzgitterの街中にある)とSchacht Konradサイトの実際の工事現場見学

Schacht Konradはドイツで現在適用されている原子法に基づき、初めて中・低レベル放射性廃棄物の「最終処分場」サイトとして決定され、工事がすでに始められている場所だ。Schacht Konradはニーダーザクセン州のSalzgitterという市の近郊にあり、その名にも「塩」が入っているのでここも塩山なのかと私は思い込んでいたのだが、岩塩もあることはあるのだが、ここは主に鉄鉱石の採れる鉱山なのだった。ここも鉱山として坑道がすでにいくつもあり、ここに昔からある立坑の塔は歴史的記念物として指定されているため、解体や改装が許されていないので、そのまま残されている。

鉄鉱石は19世紀の産業革命の時代に注目を浴びるようになり、この場所で最初に鉄鉱石が採掘されたのが1867年だという。Schacht Konrad 1(約1232mの深さ)とSchacht Konrad 2(約999mの深さ)の2つのピットがあり、1961年から1976年までに約670万トンの鉄鉱石がここで採掘されたそうだ。鉄鉱石採掘を終了してから、中・低レベル放射性廃棄物の最終処分場として適しているかどうかの調査が行われ、結果的にここが適していると認められるようになった。鉄鉱石鉱山としてはことに乾燥していることがその理由の一つでもあるが、ここでも毎日16,300リットルの水が浸入しているのだという。

この鉱山が最終処分場に適しているのではないかという調査は1975年に始められ、「良好」な結果が得られた後、当時最終処分認可を出す連邦庁であった連邦物理工学研究所(PTB)により1982年8月に、実現のための具体的な詳細計画を打ち立てる段階へと入った。

興味深いのは、鉄鉱石というのが素材として将来性がないことがわかり、経済性がないため、鉱山を閉山しなければならないという時になったとき、ここに従事していた労働者たちの労働組合が、職場を失わないためにここでできる代わりの仕事を求め、それで最終処分場をここに作るとなれば、それまで当分仕事は確保されるということで、かなり熱心に誘致したという歴史があることだ。

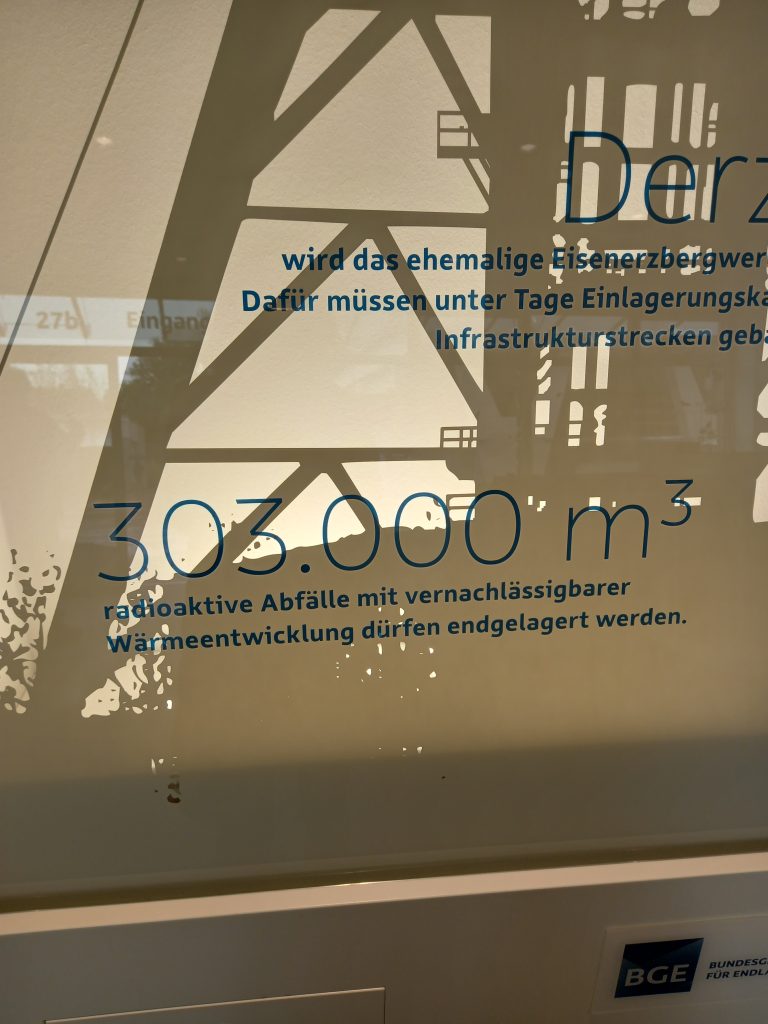

ここには、すでに6つの房室があり、ここからさらに処分用のホールを建設して、処分後にそれを、切削した岩石の素材とセメントを混ぜて作った特殊コンクリートで埋めてデコミッショニングする予定だ。処分される房室は、断面が約40平米で、7m幅で高さはおよそ6m、そして長さはそれぞれの地質に従い、100mから1000mの長さになるという。処分する前に廃棄物は「適切な」コンクリートで

固定され、閉じられるはずで、そのための設備が立抗の下に作られ、すべてが地下で処理されることになる。ここで処分される廃棄物の量は303,000立方メートルと設定されており、例えばAsse IIで回収される予定の廃棄物はここには入らないことがすでに決まっている。実際にドイツですでに各地の中間処分場に入れられたままになっている中・低レベル放射性廃棄物の量は、それよりずっと多いため、中・低レベル放射性廃棄物の最終処分場もSchacht Konradtだけでなくもっと必要なのだ。2030年代前半には、303,000㎥分の中・低レベル放射性廃棄物の処分を開始する計画だ。

市民グループはことに、「認可」が下ろされたベースとなるデータ資料が1980年代の古い技術基準によるものであることを批判している。それからあらゆる技術・分析調査方法は進み、当時明らかにできなかったことが調査できるようになっているのに、いまだに1980年代の技術水準でなされたデータをもとに出された認可を、最新技術でもう一度確認しようとしないことを問題にしている。Schacht KonradもAsse IIと同じで、水が入っている箇所があり、使用済み核燃料以外の放射性廃棄物をどんどん押し込んで入れ、それをさらにコンクリートで固めて埋めてしまい、そのままずっと放っておくというのでは、もし地下水にその水がつながって汚染を拡散し始めたらその危険は取り返しがつかないことになると訴える。

この日の最後のプログラムは、ブラウンシュヴァイク市郊外Thuneの工業地区に40年前から放射線医薬品を製造している企業があり、その問題点を指摘してAsseやSchacht Konradと並んで運動している市民たちの話を聞いた。これまでに企業のオーナーは変わったが、2009年に大きな工場拠点を買い取って以来営業しているEckert & ZieglerとHealthcare Buchlerがここで大量の放射性物質を取り扱い、同時に中・低レベル放射性廃棄物も出している。Eckert & Zieglerが作った廃棄物は、これまでSchacht Konradにも大量に運ばれてきた。ここでは放射性物質を扱う医薬品を作っているだけではなく、放射性廃棄物処理業務も業務分野に入っていて、放射性物質を扱う他企業が出す廃棄物がここに持ち込まれ、そのコンディショニングと詰め替え作業を行っているのだ。すぐ近くに住民が暮らし、小学校や幼稚園も近くにある場所で、である。そのための特別な「許認可」は官庁から下されたことがなく、今から業務を開始するとすれば、その許可は決して下りなかったはずだということを政治家も官庁も認めている。

スキャンダルはそれだけではない。毎年1万個のドラム缶に入った中・低レベル放射性廃棄物がグラウト充填され、この拠点からトラックで運び出され、またそれがここに戻される。その運送のたびにキャスク輸送と同様の放射能がここで外気に放出されているわけだ。2001年から2011年の10年の間に10万以上のドラム缶がほかの放射性物質を扱う企業からEckert & Zieglerに運ばれてくるそうだ。2012年からはさらに、2000トンの放射性物質がアメリカに「焼却」のために船で送られ、高濃度になった放射性物質がまたここに送り返されてくるという。

2011年3月に日本でフクシマ原発事故が起きてからドイツではドイツ国内のすべての原子炉および放射性物質を扱う施設にストレステストを行うことを義務付けたが、Eckert & Zieglerはこのストレステストに不合格だったという。それでも相変わらず「業務続行」されているのである。

市民が警鐘を鳴らしているのはことに、このEckert & Zieglerがこの拠点でさらに16000平米の平地を買い取り、ここで業務拡大を行うと言ったからである。このブラウンシュヴァイク地方にはAsse II、Schacht Konrad、Morslebenがあり、さらにこのような放射性物質を扱う企業とそこに運ばれてくる放射性廃棄物の運送などで、放射性物質の全体量が高くなっている。また、すぐ近くにはWaggumという飛行場があるが、この企業の上空は原発と異なり、飛行禁止区域に制定されていない。もしここで飛行機が墜落したらどうなるか、と考えると怖い。ここにはそれに放射性廃棄物だけでなく、超高圧ガスのガス管が工場施設に通っているほか、何トンもの化学物質も取り扱われているという。

ここの市民環境グループは、あらゆる運動でニーダーザクセン州の環境省などとも議論を続け、裁判でも訴えて積極的に行動しているので、今のところ計画されていた新しい廃棄物用ホールは建設されていないし、新しい建物の認可も下りていないという。しかしそれでもこの企業は営業をこれまで通りに続けているので、市民たちの反対運動はまだ続くのである。

五日目:

午前中は連邦物理工学研究所(PTB)を見学し、主に放射線に関係する部署を案内してもらった。この研究所は連邦政府の資金で運営され、ドイツ国内での物理・工学分野に欠かせない調査分析における、時間、長さ、重量、力量、流量、温度、電流量値、光度、物質量等の単位の設定と測定器の較正・検定認可を行うと同時に、最新測定技術と精度を保つための研究を並行して行っていて、それぞれの分野ごとにあらゆる部門が備わっている。先ほども触れたが、BGEができる前は、このPTBが最終処分認可を出す連邦庁でもあった。ここにはドイツの時間を制定している原子時計もある。

いくつかの部門を見学させてもらったが、そのうちの一つで放射線被ばくについて案内してくれた、その部門で働く放射性物理学者と話をしているとき、外気にある放射線を世界全体で見ると、その約半分が自然発生しているラドンであり、そのラドンによる被ばくの方が圧倒的に高く、人工的に作られた原発、核実験のフォールアウト、放射性廃棄物による放射線は割合からいくと2%にも及ばないほどで、まったく大したことはないのだ、というような話をし始めたので、こういう物理学者を相手に、私の物理学知識で議論する気にはならず、そのまま黙っていたが、こういうことを「専門家」が主張するのは、ドイツでも同じなのだなと嫌な思いだった。あらゆる種類と半減期の放射線を全部一括りにできるわけはないし、自然界にも存在し、それが危険なら、なおさらのこと人工の放射線をさらに作り出してそれを外気に出していいわけがないし、ましてや自然界にはなかったような恐ろしい、半減期が夥しく長いプルトニウムを始め、ストロンチウム90、セシウム137、ジルコニウム96などの核分裂で生成される放射性核種、原子炉内で中性子照射で生成される放射性核種コバルト60や炭素14、トリチウムなどをさらにつくってはいけないはずなのだが(そしてそれらが実際に原発事故で大量に発生して外気や海に放出されたわけだから)、すべてを同じに扱ってパーセンテージで出してどうするんだ!と憤るものの、科学者がすべてそうだとはもちろんいわないが、こうして乾いた「データ」だけを扱って全体のコンテキストの中で、把握すべき核心の意味が読み取れない研究者は本当にだめだ、とここでも思ってしまった。

この日の午後はシンポジウム最後のプログラム、ブラウンシュヴァイク市のミヒャエリス教会で行われた「最終処分場シンポジウム」というタイトルの「最終処分」というテーマに関するあらゆる側面からの意見をそれぞれの人に短く発表させるものだった。BGEの人の意見も、ハノーファー大学の無機化学専門の教授で、新しい最終処分方法について研究しているRenz博士の発表もあれば、Asse IIやMorslebenの市民運動家の主張と問題指摘の発表、さらには文化的、倫理的、宗教的立場からの発言もあり、最後には私が日本との問題も合わせてどういう最終処分が可能か、または好ましいか、という考察も発表した。五日間もハードスケジュールで中身の濃いプログラムばかりだったので、完全に消化しきれていない部分があるのは事実だが、私にとっては学ぶところの多いシンポジウムであり、参加させていただいたことを心から感謝する。

ことに、これまでもGorlebenなどを訪れたりそこの市民と交流するたびに、「市民参画」、民主主義的決定とはどういうものか、ということを考えてきて、答えは完全に出ていなかったが、ここでも同じ問いかけに直面した。

人間が作り出してしまった核のゴミをどのように「できる限り可能な範囲で」安全に「処分」するかというのは、本来エネルギー危機と同じくらい重要なテーマなはずなのに、それがそれだけの重大性にふさわしい優先順位で扱われていないことがまた問題である。放射線防護の観点から、放射性廃棄物はできる限り環境から遮蔽する形で生命体から隔離して管理し続けていかなければならないのだが、「廃棄処分」という「放り出して捨てる」というアイディアは捨てた方がいいのではないかと私は思う。ドイツは日本のようにいくつも活断層があるわけでもなく大地震がないので、確かにテロや戦争、飛行機墜落などの危険を考えれば、地層処分という地下深い場所に廃棄物を貯蔵する方が安全なのかもしれないが、「すでに鉱山で採掘した後の空洞があるからそこを使うのが経済的で便利で、手っ取り早い」という安易な発想でそこに放り込んで「処分」してきたドイツの過去の廃棄物処分政策のツケが、各地の処分場で出てきている。日本や他国と同じように、「中間貯蔵施設」が、認可期間を越して事実上の最終処分場となりかねないような事態が起き始めている。それをどうしても防ぎ、最新の技術での最大限の安全が確認される場所を建設して廃棄物を移動させたい市民たちと、それが実際には見つからない、お金もない、反対運動ばかりされて建設ができない、ということで「とりあえずそのままにしておきたい」国との間で、にっちもさっちも動かないまま、どんどん時間ばかりが経っている。それに、「いつまでに」という期限を設けずに「調査」を続けるばかり、すぐにでも「回収」しなければならない危ない廃棄物も、ドラム缶が錆びて塩水に溶けだしそうな状態のまま年月が経っているのである。鉱山の空洞がすでにあるところ(ドイツ)、とか、輸送に便利だから海岸沿いに(日本)、とかではなく、世界のどこであっても、地質的、科学技術的、天候的、地理的に最大限安全な場所、最大限安全な手段、そして最大限安全な建築で、まったく白紙の状態から(まやかしの科学的特性マップなしに)処分場は探し求め、適性を徹底的に調査しなければならないはずだ。一応BGEではそういうことを言っていて、今のところ、高レベル放射性廃棄物最終処分場サイトの選定は、一番適切と見つかった第一位を高レベル放射性廃棄物最終処分場に、そして第二位をSchacht Konradに続く第二の中・低レベル放射性廃棄物最終処分場にする、ということを表明している。しかし、ドイツでも、サイト選定法では2031年までにサイト選定を連邦議会で決定する、ということになっていたが、2022年11月にはBGEが、高レベル放射性廃棄物最終処分場に適したサイトを探し出すにはそれ以上の時間がかかると認めている。今のところ、2046年から2068年までの間にあらゆるオプションで最終処分場としての適性調査を進めて、サイトを選定することができるはずだとしている。つまり、これもただの「見通し」であり、そんな適正な場所が本当にドイツ国内にあるかどうかもわからないのである。

日本に至っては、ドイツと違って2000以上の活断層が地下にあり、4枚のプレートが相接した島国であり、地震という危険だけでなく、台風、津波、火山爆発という自然災害に見舞われる国であり、最近では大地震のたびに液状化で地盤が沈下したり傾いたり盛り上がるという現象が多々見られているところである。そこで原発をあれだけ作って電気を作ってきたことが信じられないことではあるが、この島国のどこかに、しかも海岸線に近いところで地層から300メートル以上の地層に処分しようというコンセプトもにも無理がある。すでに2023年10月末に日本の地球科学、地質学等の専門科学者有志300余名が、「日本に適地はない」という声明を公表している。(注:https://www.asahi.com/articles/ASRBZ641WRBWPLZU001.html)日本列島は複数のプレートが収束する火山・地震の活発な変動帯であり、北欧と同列に扱い、封じ込めの技術で安全性が保証されるとみなすのは「論外」だと彼らは批判している。岩盤が不均質で亀裂も多いうえ、活断層が未確認の場所でも地震が発生している上、地下水の流れが変化し、亀裂や断層を伝って放射性物質が漏れ出す可能性があり、10万年にわたり影響を受けない場所を選ぶのは現状では不可能だというのだ。つまり、日本で2000年に成立した「最終処分法」は不可能なので廃止にするしかなく、地上での暫定保管も含め、中立的な第三者機関を設けて再検討すべき、ということをこれら科学者たちは求めているのだ。日本が「科学的最新の調査と見解に基づいた結論」ではなく、(見えないところに隠してしまえ式の)地層処分ありきで進めてきたにすぎない、ということだ。

誰も自分の近所に核のゴミは欲しくない。しかし、ただよそに押し付ければいいわけではない。後先のことを考えずにこれだけの量を作り出し安全でない状態のまま放ってきてしまった以上、せめて最大限安全な状態を確保すべくその可能性を探り、それで最大限可能で最良の方法を実現すべきだということに違いはない。このままずるずると後回しにするわけにはいかない。でも、どの市民も怖い、近くにもってきては欲しくない、というものを結局どこかに押し付けるしかない以上、最大限の技術と調査で環境から遮蔽し、安全を確保すべきだし、同時にその方法について一方的に決定して市民に強制するのではなく、一緒にコンセンサスを見つけ、互いに了承しあえる結論を出すべきだ。これだけ生命、生活圏、将来の世代にもわたることだからこそ、一部の人間が決めて押し付けていいことではない。そのための民主主義の原則を徹底した市民参画の意思決定が欠かせないはずだ。

しかも、日本のように、とりあえず文献調査に手を挙げれば、その自治体には御褒美のお金が山ほど来る、というやり方はあまりにひどすぎる。本当は処分場を引き受けたくないのに、文献調査だけやってもいいと手を挙げることで、お金だけを手にしたい過疎地がそれでNUMOのいいなりになって買われていく。こうした原発誘致でさんざん経験したやり方をこそ絶たなければ、この過疎地の原発頼みという「麻薬」構造が最終処分場でも続けられていくことになる。

ドイツには一応そういう「札束で頬を叩く」ということは処分場探しでは行われていない。それだけに、経済的効果や贅沢な「招待」などに釣られて賛成する一般市民は少なく(経済界、政界にはいるが)、それよりはしっかり知識を蓄え、勉強し、論点を明らかにして、科学的・法的・政治的とあらゆる側面で国や自治体などと闘っていく市民たちの力強さとその根気強さに圧倒される。自分たちの正しさ、当然のことを求めているのだという公平性を求めるその「ブレなさ」、一貫性、粘り強さは、市民運動では一番大切なことだ。しかし、そうした市民運動のあり方も、確かに若い人が参加しなくなっているということに関しては、ドイツも日本と似ているので、これから運動の在り方が変わっていかざるを得ないと思う。シンポジウム最後のプログラムであった、ブラウンシュヴァイク教会での最終処分場意見交換の場も、参加者は多いとは言えなかった。その代わり、地元のメディアが取材に来て、発言者たちにインタビューをしていた。その番組をあとで聞かせてもらったが、BGEの人の発言と並んで、科学者の意見、市民運動家の話もしっかり紹介していた。

それに、Asse IIでの問題は、連邦環境相レムケ氏(緑の党)も四月に見つかった「大量の水の消滅問題」を案じて先日足を運んで見学に行き、私も今回交流した市民活動家たちとも意見交換をしており、ここにある問題の廃棄物を一刻も早く回収しなければならない、と改めて表明した。このことはニュースでも新聞でも大きく報道された。

もうすぐ運営認可の切れる、長期的に安全に高レベル放射性廃棄物を保管するようには作られていないGorlebenの「中間貯蔵設備」にすでに運び込まれているキャスクやガラス固化体の高レベル放射性廃棄物をどうするかについても、青写真もできていない。ここでも、原発上空にはあるのに飛行機の「飛行禁止」区域に指定されていない、飛行機の墜落やテロ行為、ドローン等の侵入などを防ぐための設備はなにもなく、ただ壁を高くするというような子ども騙しのような対策しか取ろうとしていない国の対処を、ゴアレーベンの市民たちも鋭く批判して抜本的な解決を求めているが、ここもAsse IIやMorsleben、Schacht Konradと同様に、基本的な解決を出そうとはしない国の態度が明らかになっている。これだけ国の政治的意思と経済力で行われてきた原子力エネルギーの「遺産」を、それと同じだけの意思と経済力で、名誉にかけても、そして市民の生活を守るという国の最大の任務としても、実現してもらわなければ困る。それは後先のことを考えず原発をこれだけ動かして恐ろしく莫大な量の核のゴミを生み出してきてしまった各国に共通する課題である。

日本はフクシマ原発事故を起こしてしまった国として、「通常の原発稼働」から出る放射性廃棄物以外に、夥しい量の水と土壌汚染を作り出している。汚染は事故から13年経った今もまだ続いている。その量を少なくしたいと、それも「目に見えないところに隠してなくしてしまいたい」と、フィルター後希釈して海洋放出したり、ほかの土と混ぜてリサイクル使用しようとしているのが日本である。それこそ、放射線防護を真っ当から否定する方針だ。

さらに日本はいまだに核燃料サイクルというおとぎ話を信じてしがみつき、高レベル放射性廃棄物として認めている物は「再処理」後の高濃度の廃棄物の残りをガラスで固めた固化体だけだ。つまり、リサイクルして再使用するつもりで大量の使用済み燃料棒をこれからもプール貯蔵し続けるつもりなのだ。日本の原発のそれぞれの使用済み燃料貯蔵プールは、どこでもすぐにいっぱいになることが分かっている。それで東電でも、青森県むつ市に建設中の中間貯蔵施設(RFS)に、柏崎刈羽原発の使用済み核燃料を搬入すると言っている。しかし、中間貯蔵施設からそれら使用済燃料棒が搬出される見込みも計画も決まっていない。再処理工場建設は完成の見込みはなく、日本での核燃料サイクル計画は事実上破綻している。

一度むつ市の中間貯蔵施設にそれを持っていけば、ずっとそこに(最終処分場という認可が下りていない、あくまでも仮の貯蔵施設に)置きっぱなしにされる可能性がある。そんな滅茶苦茶な話が許されてはならないし、計画もコンセプトもなしに、ただ原発政策を強行し、核燃料サイクルに固執し続ける日本政府を、市民の手で止めなければならない。そこに今、そして将来生きるすべての生命体の環境を、地球を、欲に目が眩んだたった一握りの人間たちだけの勝手な決断でこれだけ破壊させてきた政治を止めないと、地球には未来がない。気候変動の影響がこうもあらわに出始め、すでに将来のあらゆる夢、可能性が奪われてきている現在だ。今それを変えなくてどうする、と非力ながら思う。とにかく黙ってはいられない。それをあらためて痛感したシンポジウムだった。(ゆう)

クロイツベルグ・フリードリッヒスハイン地区の副区長でドイツ左派党/DIE LINKEのクヌート・ミルドナー・スピンドラーさんは、89年から30年間ずっとこの活動をしてきたが、立ち上げた時代は反核運動が盛んで87年には米露の間で結ばれた軍縮条約の中距離核戦力全廃条約があったが、米露の離脱、兵器を持つ国が増えている。この時代にふたたびこの活動の重要性が増している。大事なのは記憶すること、記念すること、啓発することだ、と述べた。

クロイツベルグ・フリードリッヒスハイン地区の副区長でドイツ左派党/DIE LINKEのクヌート・ミルドナー・スピンドラーさんは、89年から30年間ずっとこの活動をしてきたが、立ち上げた時代は反核運動が盛んで87年には米露の間で結ばれた軍縮条約の中距離核戦力全廃条約があったが、米露の離脱、兵器を持つ国が増えている。この時代にふたたびこの活動の重要性が増している。大事なのは記憶すること、記念すること、啓発することだ、と述べた。 ノーベル平和賞を受賞したICANのドイツ支部、

ノーベル平和賞を受賞したICANのドイツ支部、 2013年の初年度にSNBでも手伝った日本のNGO、

2013年の初年度にSNBでも手伝った日本のNGO、 3.11当時は小学1年生、7歳である。先に発表した里桜さんは、明るい挨拶のあと、当時の体験を振り返り涙が止まらずスピーチを何度も中断した。クリーンエネルギーに携わりたいとの意欲を語る聖真さんは、原発の事故をきっかけに、当時7歳の自分が何が起きたのかわからないままに生活を変えることを余儀なくされた様子を語り、ヒロシマとナガサキのために集まった人々への謝意を述べた。

3.11当時は小学1年生、7歳である。先に発表した里桜さんは、明るい挨拶のあと、当時の体験を振り返り涙が止まらずスピーチを何度も中断した。クリーンエネルギーに携わりたいとの意欲を語る聖真さんは、原発の事故をきっかけに、当時7歳の自分が何が起きたのかわからないままに生活を変えることを余儀なくされた様子を語り、ヒロシマとナガサキのために集まった人々への謝意を述べた。

Tokyo 2020 Die radioaktiven Olympischen Spiele

Tokyo 2020 Die radioaktiven Olympischen Spiele 2017年10月11日から15日にかけて、ベルリンのKulturbrauereiの映画館で、ベルリンでは第6回目になる

2017年10月11日から15日にかけて、ベルリンのKulturbrauereiの映画館で、ベルリンでは第6回目になる